文章が書けない日のこと2019.7.10

日々、文章を書いている。

仕事だから、好きなことだから、必要だから、いろいろ理由はあるけれど、デザイナーがデザインするように、プロ野球選手が野球をするように、教師が教えるように、介護士が介護するように、多分そういうことと同じように、わたしも毎日文章を書いている。

だけど、ときどき書けなくなることがある。

理由はあったりなかったりするが、いずれにしろ書けなくなると辛い。「書く」ということはわたしの心身と強く結びついているので、「書けない」というのは「心身の調子が良くない」ということに近い。

だから、うまく切り替えができない。「風邪引いちゃったけど、子供が帰ってきたから切り替えよう!」ということができないように、「書けないけど、子供が帰ってきたから切り替えよう!」ができないのだ。前までそれが大変申し訳なく、母親としてどうなんだという思いがあったけれど、だんだん諦めがついてきた。もうこれは体調と一緒だ。ずっと「体調が良い」ということはありえない。良くあるように努力はするけれど、ときどきつまずくように書けなくなる。

今日もそんな感じで書けなくなった。まさにこのブログ。これを書こうと、数時間ずっとPCに向かっていたけれど、全然だめだった。書いても書いてもだめ。途中で手が動かなくなって、でも消すのはもったいないからメモ帳にコピペして、また白い画面と向き合う。最近は本当にそういうことが多い。

結局、廉太郎と朔太郎を迎えに行く時間が来ても書けなかった。今日は他にもやることがあったのに、それも全然できなかった。最近こんなんばっかりだ。そう思って、情けなくて涙が出る。書けないなら書けないでいいじゃないか、ちょっと休んで酒でも飲んでやろう、みたいなことがわたしにはできない。融通がきかなくて、頑固なのだ。

廉太郎はすぐに、わたしの目が赤いことに気づいた。それで「どうしたの?泣いてたの?」と聞いてきた。わたしは正直に「うん」と言う。変にごまかしても廉太郎は納得しないで、ますます心配をかけることになるからだ。

「なんで泣いてたの?」「文章が書けないから」「そうかあ。疲れているんじゃない?」「うん、そうだと思う」「もう、明るいものは見ないほうがいいよ。パソコンも、スマホも、テレビも。目が疲れるから。電気も消してあげようか?」電気を消されると真っ暗になるので、それは断った。

「今日はご飯なに?」「ぎょうざ」「ぎょうざかあ。いいね。ぎょうざは簡単やから。お母さんも、楽ができる」「そうだね。楽ができるね」

夫が飲み会でいないので、朔太郎と廉太郎と向きあい、ぎょうざを食べる。

「なにか音楽かけて?」と廉太郎。わたしはNomakというミュージシャンの曲をかけた。言葉が入ってくるとしんどいので、歌がない曲がよかった。「もっと明るいのがいいな」と遠慮がちに廉太郎が言う。わたしが「明るいのはしんどい」と答えると、「じゃあしかたない」と諦めてくれた。朔太郎はとなりでひたすらぎょうざを口に押し込んでいる。

「ねえ、明るい気持ちになるために、いいところの言い合いっこしようか」と廉太郎が言った。「じゃあ廉太郎から言って」と言うと、廉太郎はわたしの良いところを言い始めてくれた。

「やさしいところ。かわいいところ。真面目なところ。あとは、うーん、テンションが高いときと低いときがあるところ」

それっていいところなのかなあ、と思いながら黙って聞く。「おしまい」と廉太郎が言ったので、今度はわたしが廉太郎の良いところを言うことにした。

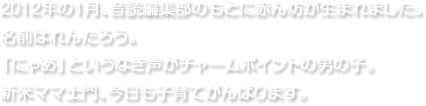

「挨拶ができるところ、朔太郎にたいして絶対怒らないところ、やさしいところ、いつも機嫌が良いところ、本が好きなところ、なんだかんだ言ってちゃんとプール行ってるところ」

廉太郎は照れ臭そうに笑う。わたしはそれを見ながら、優しい子に育ったなあ、と思った。廉太郎は、わたしを「母親」ではなく「人間」として扱ってくれる。そう思うと、なんだかまた泣けてくるようだった。

「あ、書けそう」

そのときそう思った。それで、そう言った。すると廉太郎が「えっ、吐きそう?」と慌てだし、「いや、書けそう」と言うと、「あ、書けそう、か! よかった!」と笑った。

それでいま、これを書いている。となりでは朔太郎がきゅうりについたマヨネーズをなめていて、うしろでは廉太郎がご飯を食べ終わってテレビを見ている。このあと、三人でお風呂に入って眠る。

わたしは彼らの「母親」としてではなく、ひとりの「人間」として彼らと一緒に暮らしているだけなのかもしれない。そう思うと、もっと優しくなれそうな気がした。廉太郎がしてくれたみたいに、わたしも彼の「テンションが低い」とき、優しく向き合えたらいいなと思う。

ありがとう、廉太郎。今日はよく眠れそうだ。